|

||||||

楊品瑜主宰 中国茶芸教室

|

||

|

ここでは、会員の皆さま限定の教室の情報などを発信します。 |

|

<茶・茶語録の訪問者数> (12月27日更新)

|

|

<商品、サンプルのご注文について>

|

|

<明治学院大学講演>の資料 NEW 2022年11月9日(水)明治学院大学にて、海外マーケット調査(台湾講義)「台湾茶の歴史と産業発展の沿革」の講義を行いました。 当日の様子は インスタグラム を見て下さい。 そのときの講演資料です。 台湾茶の歴史と産業発展の沿革 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

<「日本橋台湾茶散策ツアー」のお知らせ>

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

<会員向けの中国茶・インド紅茶・ハーブティー販売のお知らせ> 各商品は教室時での受け取りや配送が可能です。 配送ご希望の場合は商品代金の入金確認後に送ります。詳しくは楊までご連絡ください。 *商品価格はすべて消費税別です。

|

|

|

| |||||||||||||||

<12月の指導師コースのお知らせ>

|

|||||||||||||||

|

<12月月の中国家庭薬膳教室のお知らせ>

|

|

<12月の台湾茶文化サロンのお知らせ>

|

|

2012年 | |||

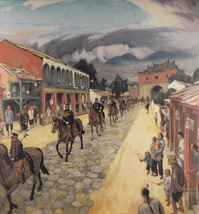

<聖徳記念絵画館> 一昨年、教室で根津美術館、六本木、青山散策を行った時に見かけた、明治神宮外苑の聖徳記念絵画館を見学してきました。 頂いてきたパンフレットと、購入したカタログ「聖徳記念絵画館壁画」から展示してあった石川寅治作の「台湾鎮定」を紹介します。 北白川宮が幕僚を従えて台北城の北門から入城される光景だそうです。 北門は今も当時の姿のまま、台北市中正区で見ることができます。 画像をクリックすると、拡大して見られます。 |

||||

|

|

|

||

|

2010年 | |||

|

<中国茶関連の資料> (5月21日更新) |

||

|

神戸大学付属図書館デジタルアーカイブの中の 戦前期新聞経済記事文庫

で見ることができる記事や、国立国会図書館の 近代デジタルライブラリー などで公開されている文献

の中から中国茶に関する部分を年代順に紹介します。会刊で紹介したものより長くなっています。 なお、Windows2000の場合、「開く」では表示できないようです。一旦、「保存」してから、それを開いて見るようにして下さい。 古い資料をいくつか削除しました。閲覧希望の方は楊に申し出て下さい。(2008.10.14) 『 The Royal Readers No.3 』 T. Nelson and Sons, LTD. 1886年以前 (PDF形式) 『清末の茶事情』 (数冊の本からの抜粋集) 1888年~1911年 (PDF形式) 『日清貿易案内』 「大阪府農工商雑報」号外 1891年 (PDF形式) 『台湾』 黒田了太郎 1895年 (PDF形式) 『輸出重要品要覧』第十九冊 農産之部農商務省 1895-1909年 (PDF形式) 『高島将軍台湾策一班』 松本謙堂 編『商工業及貿易案内』 大橋又四郎 編 少年園 1896年 (PDF形式) 『台湾産業調査録』 台湾総督府民政局殖産部 1896年 (PDF形式) 『第五回内国勧業博覧会要覧 上巻』 第五回内国勧業博覧会要覧編纂所 1903年 (PDF形式) 『台湾統治志』 竹越与三郎 1905年 『食道楽 続編(春の巻)』 村井弦斎 1906年 『聖路易万国博覧会本邦参同事業報告 第二編』 農商務省 1907年 『東京勧業博覧会台湾館』 月出皓 編 1907年 (PDF形式) 『台湾館』(群馬県主催関東東北一府十四県連合共進会) 吉井弘 1910年 (PDF形式) 『日英博覧会事務局事務報告 下』 農商務省 1912年 『銀座の烏龍茶』 1922年 『包種茶の話』 1924年 ご注意)これらのアーカイブは一般に公開されていますが、 それを元にした上記のファイルが不特定多数に出回ると、 データベースとしての著作権に抵触する可能性がありますので、 個人的に読むだけに留めておいて下さい。 |

|

2007年 | |||

|

<後藤新平展 見学報告> 東京江戸博物館での「生誕150周年記念 後藤新平展」 (9月9日(日)まで開催)を見学して来ました。 後藤新平は台湾の日本統治時代の民生長官で、台湾近代化の父と称された人です(会刊17号参照)。 後藤は後に東京市の市長にもなっており、東京江戸博物館で回顧展が開催された訳です。 台湾時代の写真や愛用の品なども何点か展示されていますが、残念ながら茶と関連するようなものはありませんでした。

|

|

2006年 | |||

|

<長崎・熊本視察記> 四海楼のちゃんぽん博物館 四海楼は長崎のグラバー園近くにある中華料理店で、ちゃんぽん発祥の店と自称しています。 入り口にはちゃんぽん博物館があり、四海楼の歴史や骨董品などが見られます。 意外にも茶器がたくさん展示されていました。

| ||||||||||||

|

オルト邸とツル茶ん オルトとツル茶んについては、聊天話茶 に「大浦けい居宅跡」碑を紹介したときに触れましたので、そちらを参照して下さい。 ツル茶んはトルコライスの発祥の店でもあるそうです。

|

||||||||||||

|

島原の山茶? かぶと虫取りの成果はカナブンと山茶。畑道そばの雑木林に茶の木がありました。 カメラを持っていなかったので一枝を頂いて帰りました。 日本でよく見かけられる小葉種のようです。 くもの巣や色々なゴミが付いていて、さすがに飲んでみる気にはなれませんでした。 実がたくさん付いていましたので、それは持ち帰りました。 まだ成熟していなかったので、発芽しないかとは思いますが、楽しみです。

|

||||||||||||

|

長崎の孔子廟 グラバー園近くにあり、入館料が必要です。 廟の奥が中国歴代博物館になっています。 博物館内はカメラ撮影できないので紹介はできませんが、茶器も何点か展示されています。

|

||||||||||||

|

長崎の中華街 左の写真は、出島側からの中華街入り口の牌楼です。 中央の写真は、中華街の中にある中華料理店です。 金色の豚がチャンポンのカップめん容器を持っていました。 誰かのいたずらという訳ではなく、容器はお盆に接着されていました。 カップの中は空でした。 右の写真は、隣接する湊公園にある牌楼から中華街を臨んだところです。 この公園には中国的な“あずまや”などもあります。

|

||||||||||||

|

熊本水前寺公園内の茶室 「古今伝授の間」 水前寺成趣園(通称 水前寺公園)は「お茶屋」と呼ばれる熊本藩主 細川氏の休息所でした。 公園内には茅葺きの風雅な茶室があります。もともと京都御所にありましたが、保存のために長岡天満宮に移され、長岡茶室と呼ばれていたものです。 明治時代に入って細川家に返還され、大正元年(1912年)に現在の地に再建されました。 この茶室で細川藤孝(幽斎)が慶長五年(1600年)に後陽成天皇の弟桂宮智仁親王に「古今和歌集」の秘伝を伝えたことから、 「古今伝授の間」と呼ばれています。茶室を庭から見て右端に茶釜が配されていました。 併設されている売店では抹茶を楽しむことができます。茶菓子は「十六夜(いざよい)」です。 菓子皿は、細川家代々の茶席での御用達である朝鮮伝来の技法で焼かれた高田焼で、細川家の家紋「九曜」入りです。 抹茶碗もありましたが、高価なために購入しませんでした。

|

|

<横浜中華街の写真> 先日機会があり、横浜中華街を取材しましたので、そのときの写真を紹介します。媽祖廟の写真は 茶芸社 聊天話茶 で 紹介しています。(2006.04.08) 横浜大世界の写真を追加しました。(2006.05.28)

|

|

<1月の研究会のお知らせ> アルテサーナ植草様より、招待券(一般1000円)を頂きました。 ご検討の上、ぜひご参加下さい。 ただし、人数に限りがありますので、お早めに(1月12日(木)までに)お申し込みをお願いします。 お申し込みは楊まで。

|

|

2005年 <中華街視察ツアーのお知らせ>

|

|

<特別講座のお知らせ>

|

|

<講演会の資料> |

||

|

楊品瑜が、航空会社向けに 「茶と料理」 という講演を行ったときの資料

『宜興式泡茶法』 です。

この資料は pdf 形式です。表示されない方は Adobe Reader をインストールして下さい。 |

|

<台湾研修ツアーのご案内>

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

2004年 |

||

|

ホームページ容量削減のために、削除しました。 閲覧ご希望の方は楊にお申し付け下さい。 |