嘉義県は台湾西南部、嘉南平野の北端に位置し、西は台湾海峽に、東は阿里山山脈及玉山主峰に、

北は北港溪と雲林県に、南は八掌溪と台南市に隣接し、北回帰線が通過しています。

地形的には東部に丘陵地帯があり、西に向かってなだらかに降下し、ほとんどが平野という土地柄です。

嘉義は古くから「諸羅」と呼ばれていました。

それは、この地方がもともと平埔族原住民Lloa族に属する諸羅山(ツウロウサン)社の所在地であったからであります。

乾隆51年(1876)に「林爽文の乱」が発生した際、清朝の官軍と市民が協力して勇敢に戦い、諸羅城を守りました。

乱後、時の高宗皇帝が「嘉之效死不去之義」(その死を效して去らない義を嘉(ほめ)る)

を以て諸羅県を嘉義県に改名しました。

清の時代に築いた城の形が桃の形に似ていたのだとかで、又の名は「桃城」だそうです。

嘉義市一帯は古くから諸羅県の中核都市として、政治経済、文化、消費の中心地でもあります。

現在も台湾西南部の重要都市であります。また、嘉南(嘉義・台南)平野は台湾最大の農業区であります。

烏山頭ダムと嘉南平野を流れる嘉南大圳の灌漑システムは日本統治時代の内務局土木課の技師・八田與一(当時28歳)

が設計して建設したものであります。

灌漑面積は15万ヘクタールに及び、台湾の農業発展と衛生改善に対する貢献は大きく評価され、

「嘉南大圳之父」と称され、台湾の教科書でも取り上げられています。

嘉義県竹崎郷阿里山公路沿線、主に「石棹坪」一帯が石棹茶区の主な産地です。

石棹は石桌、石卓と書かれることがありますが、地名の由来は伝えによると、

仙人の遺跡とされる方棹(四角の机)のような石があり、

その上に仙人の足跡と思われる足跡が烙印のように残されていたのだそうです。

また、台風や地震が発生する前から方棹の石から警報のような音を発し、

住民に知らせていた伝説から石棹と言う地名がついたとも言われています。

茶栽培についても言い伝えではありますが、約100年前に梅山の保長、

呉氏が託され、大陸から良種の「小種仔」と言う品種を台南府、現在嘉義、雲林二県の東辺りに植栽し、

海拔1100メートルの梅山郷の峰に栽培成功した後、竹崎郷石棹地区の海拔1300メートルにも植栽したそうです。

石棹一帯は気候的にも恵まれ、涼しくて霧と雨が多く、海拔が高く、気圧が低く、

日夜の温度差は最大で10~15℃となることもあることから良質な茶の栽培地として徐々に知られ、

今日では、台湾十大銘茶として評価されています。

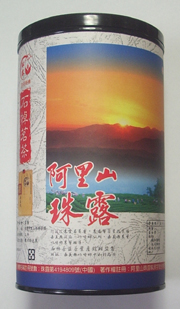

石棹珠露茶は民国69年(1980)初頃に、「青心烏龍」の品種を導入して栽培しました。

茶区の農家が一致団結し、「茶葉産銷班」(組合の一種)を作り、茶畑の拡大や高品質の茶葉を作り、

ブランド保護に努めてきました。

民国76年(1987)に台北外貿協会経由で国際ライオンズクラブ主催の「茶之旅」の展覧会を行い、

ゲストに招かれた当時の副総統謝東閔によって、「阿里山珠露茶」と命名したのだそうです。

民国79年(1990)には台湾で正式にブランド登録し、民国91年(2002)は中国大陸にもブランド登録をしたそうです。

発酵度が低いお茶ですが、茶湯は香り高く、味はマイルドで甘く、

高山茶特有のフルーティーな渋みが大変美味しく頂ける一品です。

楊品瑜 2011.10.03 (転載不可)

|

石棹珠露茶(阿里山珠露茶)

|

|

|

|

|