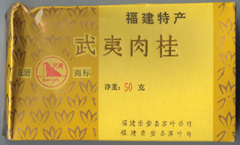

約20年前に大変苦労して入手した岩茶が武夷産の肉桂茶です。

50g入りの小箱で、価格はもうはっきり憶えていないのですが、

当時も中国では高級茶でしたが、日本円に換算すると相当廉価だった記憶があります。

当時は今と違って、福建省の茶業は衰退の中にあり、日本でまともな茶葉を入手するのは困難でした。

このため、今となってはこの茶葉は非常に貴重かもしれません。

肉桂茶のまたの名は玉桂茶、香りがシナモンの香りに似ているとされ、

慣習でシナモンの中国語「肉桂」と呼ばれるようになったのです。

茶樹は大きめで2~3メートルあり、味は甘味があり、意外とフルーティーです。

武夷肉桂茶は肉桂茶作り専用の茶樹から茶葉を摘み、武夷岩茶の製法によって作られた烏龍茶です。

主に福建省武夷山市境の武夷山で作られ、

主要の茶区は武夷山の水簾洞、三仰峰、馬頭岩、桂林岩、天遊岩、仙掌岩、竹窠、碧石、九龍窠などです。

武夷岩茶の四大ブランドは大紅袍、鉄羅漢、白鶏冠、水金亀ですが、

肉桂茶は1940年代には岩茶の十大ブランドのひとつとされていました。

近年では岩茶の五番目につく茶と言う人もいます。

1941年に編纂された福建省崇安縣の県史「崇安縣新志」にも、

武夷肉桂茶は清の時代にすでに銘茶だったと記載されています。

少し横道に逸れますが、水簾洞と言えば、西遊記の孫悟空が花果山の石から生まれ、

近くの水簾洞で猿の王となった話を思い出される方もおられるかと思います。

そちらは碧螺春茶の名産地がある江蘇省花果山の近くにあり、こちらではありません。

武夷山の水簾洞の原名は「唐曜洞天」でしたが、

洞窟の前にすだれのような滝があり、後に「水簾洞」と改名されたそうです。

ついでに少し補足しますと、

一般に烏龍茶は産地で閩北烏龍、閩南烏龍、廣東烏龍、台灣烏龍などに分けられます。

閩とは福建省の旧称で、閩北は福建の北一帯を指し、主に武夷岩茶の産地として知られています。

閩南烏龍は主に鐵觀音、黄金桂など、廣東烏龍は鳳凰單叢、鳳凰水仙など、

台灣烏龍は凍頂烏龍、包種茶などとして知られています。

閩北での茶作りの歴史は古く、唐の時代から作られており、

宋の時代には皇帝への献上品として定着しました。

元の時代には“御茶園”(朝廷に献上する貢茶の専門茶園)も作られました。

それゆえ、烏龍茶の元祖として各地へ茶の苗も送り出し、今日の烏龍茶文化を形成した立役者です。

楊品瑜 2005.11.08 (転載不可)

|

武夷肉桂茶

|

|

|

|

|