台湾には古くから野生の茶樹がありましたが、

茶の栽培や製造および茶を飲む習慣は漢人の台湾移住によって中国大陸から台湾に伝わってきたのであります。

従って、台湾茶の歴史を語るにはまず漢人の台湾移住について略説する必要があります。

台湾の国立編訳館が国民中学の歴史教科書として編纂した『認識台湾』歴史篇は、

台湾の歴史を先史時代(1624年以前)、国際競争時期(1624~1661)、

鄭氏治台時期(1661~1683)、清朝領有時代(1683~1895)、

日本植民地統治時代(1895~1945)、中華民国在台時代(1945年以降)に区分しています。

先史時代は、旧石器時代末期から17世紀初頭までの時代とされています。

この時代において、台湾には漢人の定住者がなく、島の主人公はオーストロネシア語系に属する原住民でありました。

この時期、中国の文献に台湾とみられる地名は、瀛州(秦代)、東鯷(西漢)、夷州(三国時代)、

琉求(隋代、宋代)、瑠求(元代)、小琉求、東蕃(明代)などがあります。

これらの地名に関する記述の中で、漢人が初めて台湾に姿を見せたのは隋の時代であります。

『隋書』東夷列伝流求国によると、隋の煬帝が2回にわたって琉求国に探索隊を派遣したことがあります。

第1回目は大業3年(607)に行われ、探索隊を率いた何蛮と朱寛は琉求国に上陸したが、

言葉が通じず、一人の原住民を連行して帰国しました。

第2回目は大業6年(610)、武将の陳陵が探索隊を率いて琉求国に到着し、

武力を以て原住民に朝貢を強要したが、原住民に拒否され、隋軍はあきらめて引き揚げました。

つまり、2回の探検隊はいずれも琉求国に到着したが、琉求国に居残ることなく、全員引き揚げました。

ところで、隋代の琉求国について、学界では今の沖縄(琉球)を指す説、台湾を指す説、

沖縄と台湾を含む島々の総称という説があります。

なお、澎湖群島(64の島)は台湾島中部の西約50キロメートルにあり、

隋の探索隊が澎湖群島に到着した可能性もあります。

要するに、隋の探検隊が到着した琉求国は今の台湾であるとは断言できません。

唐代から元代まで、漢人が中国大陸の福建、広東から澎湖諸島に移住したり、

または澎湖諸島を拠点に貿易を行ったりすることに関する記録は史書に散見されるが、

漢人が台湾に移住し、台湾で生計を営んでいた記述は見当たりません。

元代に入って澎湖諸島の人口が次第に増え、商船の出入りもより盛んになったことから、

元朝は澎湖諸島を管轄する機構として巡検司を設けました。

しかし、16世紀半ば(明の嘉靖中葉)以降、海賊と倭寇が澎湖諸島を拠点に福建沿岸を騒がし、

明朝は海防を強化するため、海禁政策を実施すると同時に、澎湖諸島の住民を全部福建へ引き揚げさせ、

元代に設置された巡検司も廃止されました。

明代の中葉、海禁政策が緩み、漢人が再び澎湖諸島に移住し、貿易商も澎湖を経由して台湾に渡り、

原住民を相手に取引を行っていました。

これをきっかけに台湾本島は次第に漢人の漁業、貿易、密輸ないし海賊の活動の場となりました。

しかし、当時において、澎湖は澎湖、台湾は台湾、台湾と澎湖は一体ではありませんでした。

従って、先史時代、すなわち17世紀以前、台湾には定住の漢人はいませんでした。

17世紀に入ると、台湾は漢人、オランダ人、スペイン人の角逐場裏となりました。

これが台湾の国際競争時期の幕開けです。

1624年、日本の長崎平戸に居留していた顔思斉(福建漳州の出身)

・鄭芝龍(福建泉州の出身)等26人の漢人集団が台湾に向い、

台湾海峡に面する台湾中部の北港(雲林県内)に上陸しました。

翌年、顔思斉が病死し、その後を継いだ鄭芝龍は、船団を編成して福建の泉州・漳州から失業者を大量に台湾に運び、

現在の雲林と嘉義一帯の山野を開墾させました。

しかし1628年(崇禎元年)、鄭芝龍は明朝の要請を受けて福建海防遊撃(海上保安長官)に就き、

明末にはまた清朝に投降しました。

鄭芝龍が明朝に仕官した後、雲林・嘉義地方は台湾南部に入植したオランダ人の支配下に置かれました。

オランダ人は1622年、17隻からなる戦艦を編成し、

植民地インドネシアのジャワ島のバタビヤから北上して明の領土である澎湖群島を占領しました。

明朝が大軍を派遣して掃討する構えを見せたので、オランダ人は明軍との対決を避け、

澎湖諸島を離れて明の領土でない台湾に向かいました。

1624年、オランダ軍は「台湾の門」と呼ばれる鹿耳門(台南市安南区内)から台南に上陸し、

軍事要塞のゼーランジャ城(現安平古堡)と植民地行政機構のプロヴィンシア城(現赤嵌楼)を建設しました。

その後、オランダ人は台南を拠点に台湾南部の経営に乗り出し、組織的に福建・広東から漢人を招き、

原住民から取り上げた土地を移民に開墾させました。

その後、オランダ人は支配区域を台湾中部と北部に伸ばし、

1642年に台湾北部を支配していたスペイン人を駆逐しました。

それ以降、オランダ人は台湾海峡に面する台湾西部全域を植民地として1661年に至るまで統治していました。

スペイン人は1626年、植民地フヒリッピンのルソン島から艦隊14隻を派遣し、台湾の東部沿岸に沿って北上し、

基隆と淡水を占領しました。

スペイン人は基隆にサン・サルバドル城(San Salvador)を、淡水にサン・ドミンゴ城(San Domingo)を築き、

この二つの軍事要塞を拠点に台湾北部を支配するに至りました。

スペインも漢人の入植を迎え、台湾北部の山野を開墾させましたが、

前述のとおり、1642年、オランダ人に敗れて台湾から撤退してルソン島に引き揚げました。

国際競争時期の幕を閉じたのは1624年長崎の平戸に生まれた鄭成功であります。

鄭成功は福建泉州出身の鄭芝龍と長崎平戸出身の田川マツの間に生まれた日中混血児であります。

1644年明朝が清朝に滅ぼされた後、鄭成功は厦門(アモイ)

・金門を拠点にして「反清復明(清朝を打倒し明朝を復興する)」の旗を揚げました。

1661年、鄭成功は復興基地を台湾に移転するため、2万5千の軍人と5千の民間人を4百隻の艦船に分乗させ、

台湾攻略に乗り出しました。

鄭軍は鹿耳門から台南に上陸し、破竹の勢いでプロヴィンシア城とゼーランジャ城を攻め落とし、

オランダ人を台湾から追い出しました。

鄭成功はプロヴィンシア城を承天府と改名し、台南に鄭氏王朝を樹立しました。

しかし、鄭成功が明朝の正朔を奉じていたため、鄭氏王朝は「明鄭」とも称されています。

鄭成功死後、長男の鄭経がその後を継ぎ、鄭経の後には鄭克塽が擁立されました。

しかし、内紛が絶えず、1683年、ついに清朝に滅ぼされました。

鄭氏王朝の台湾統治はわずか23年だけであったが、その間、鄭氏王朝は食料の自給自足を計るため、

「寓農於兵」(軍の屯田制度)を実施するとともに、

福建、広東から大量の移民を招いてきて土地開墾に従事させました。

このように、鄭軍の屯田と移民の入植によって漢人村落や漢人社会が形成され、

漢人の人口も急速に増え、ついに原住民の人口を上回るに至りました。

以上述べたように国際化競争時期、顔思斉・鄭芝龍の集団、オランダ人、

スペイン人はそれぞれの支配地域に漢人を迎えて土地開墾を行いました。

統計によりますと、オランダ人の入植当初、台湾の漢人移民総数は数千人にすぎなかったが、

その末期には十万人に達しました。

これが漢人の台湾移住の始まりであります。

換言すれば、中国茶の栽培、製造、販売などに関する茶業および茶を飲む習慣は台湾の国際競争時期、

すなわち中国の明末清初に漢人移民に伴って台湾に伝来したと思われます。

なお、鄭成功が台湾に連れてきた3万人の軍民の中に文官、武官、役人、知識人、職人などが大勢いたので、

鄭氏王朝の時期、台湾における茶の栽培、茶と茶具の製造、

茶の飲み方などに関する知識や技術はかなりレベルアップしたと推測できます。

1683年(康煕22年)、清朝が鄭氏王朝を滅亡して台湾を領有した後、

台湾が23年間に渡って「反清復明」の基地となっていたため、「渡台禁令」を公布しました。

この禁令によって、台湾への移民に厳しい規制が加えられ、渡台許可の対象は独身男子に限定されました。

しかし、当時福建、広東一帯に「台湾銭淹脚目(台湾に踝(くるぶし)まで埋まるほどの金がある)」という噂が流され、

従って禁令があるにもかかわらず、噂を信じて台湾に渡る移民は後を絶たず、

台湾の漢人人口は年々増え続けていました。

そのために1780年(乾隆15年)、清朝は渡台禁令を廃止しました。

移民の自由化により、台湾の漢人人口が急増しました。

推定によると、1683年台湾の漢人人口は約20万人にすぎなかったが、

1780年(乾隆45年)には70万~80万人にのぼりました。

渡台した移民は出身地によって閩南系と客家系に分けられます。

閩は福建省の略称で、その名は同省中部を横切って流れる閩江に由来します。

従って、閩江以南、すなわち福建南部の出身者は閩南人と呼ばれます。

その中で、泉州と漳州の出身が多数を占めます。客家系の移民は、広東省の潮州、嘉応州、恵州が多数を占めます。

閩南人と客家人の人口比例は約6対1となっています。

閩南系の移民は台湾全島に分散していますが、客家系の移民は苗栗、新竹、桃園などに集中しています。

移民による土地開墾は、明末清初においては西部の平野に偏っていましたが、

清朝中期以降から、移民の急増により、開拓地は次第に西部の丘陵地と山岳地に広がり、

さらに北部から東北部と東部へと進んでいきました。

丘陵地や山岳地は茶の栽培に適し、従って丘陵地と山岳地を中心に茶園の開拓が発達し、

その規模は人口の増加に伴ってますます拡大してきたのであります。

今日、台湾の丘陵地と山岳地の至るところに広がっている緑の茶園がそれを物語っています。

詳細は次に述べましょう。

楊品瑜 2010.04.25

|

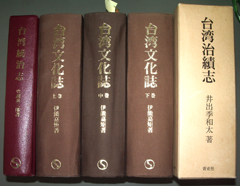

教室で紹介した台湾に関する古書籍

左から、竹越与四郎著『台湾統治誌』、

伊能嘉矩著『台湾文化誌』(上、中、下巻)

井出季和太著『台湾治績志』

|