嶗山は山東省青島市にあり、黄海に面しています。黄海は東シナ海の一部で、

中国大陸と朝鮮半島の間にあり、黄河から運ばれる黄土により黄色く濁ってしまったのです。

嶗山は1982年中国国務院によって「中区名勝景区」に選ばれました。

嶗山は渓谷や滝があることで山と海の景色が共存し、

珍しい岩石も多く古くから僧侶たちの修行の場として知られています。

伝説によりますと、紀元前219年、

方士(祈祷師、仙術や祈祷を行なう人、道士とも言う)の徐福(別名徐市)が秦の始皇帝の命を受けて

童男童女(少年少女)各三千人を率い、

東方洋上の仙島に長生不死の薬を求めるために嶗山近くの「徐福島」より出航しました。

海中には蓬莱、方丈、瀛洲の三神山があり、仙人が住んでいると伝えられていました。

徐福の伝説は後世次第に変化し、唐代には蓬莱が日本であるとされています。

伝説では、徐福らの船が紀伊の国熊野浦に着きましたが、不死の薬を得ることができなかったので、

後難を恐れて国に帰らず熊野にとどまって土地を開き、童男童女を養育してこの地の人となったそうです。

その墓は和歌山県新宮市の南方にあり、小祠も存在しています(アジア歴史事典第4巻)。

嶗山は“海上第一名山”として“神仙宅窟”(神仙の住むところ)、

道教(長生不老、現世利益、神仙説などを唱える中国の民間信仰宗教、張道陵を開祖とする)では

“道教全真天下第二叢林”と賞賛しています。

嶗山の道教との関わりは、唐代の昭宗天佑元年(904年)に羅浮山の道士李哲玄が太清宮を建て、

中国古代の三神伏羲、神農、軒轅を祭り、宋の時代には道教宮殿が増え、最盛期を迎えました。

その後、嶗山道教は 中国医学、気功、武術、哲学、宗教文化、音楽等文化に影響したといわれています。

嶗山地区は水質が良く、1903年ドイツ人によって水質検査をしたところ、

水質の良さからミネラル・ウォーターの工場が設立され、製品は約百年間輸出されたそうです。

また、日本でもよく知られる青島啤酒(青島ビール)は名水があることで、育った銘酒です。

茶葉の栽培は意外と歴史が浅く、本格的に開始されたのは20世紀半ばのことで、

茶種は嶗山綠茶、嶗山石竹茶、嶗山玉竹茶の三種が挙げられます。

現在の嶗山茶は1957年冬に山東省南の安徽、浙江両省から良種を移植してきたことから、

「南茶北嫁入嶗山 」と呼ばれています。

最初は、安徽省黃山市から二年ぐらい育った苗五千株を導入して太平山南側の山麓で試験的に栽培したのですが、

搬送に時間がかかりすぎたせいなのか、苗を傷めて植栽に失敗したそうです。

翌1958年は浙江省杭州市から新たに苗を導入し、太平山南側の山麓の空き地に植栽し、70%が新芽を出し育ったそうです。

のちに茶樹を嶗山の“小江南”と呼ばれる「太清宮林区」に本格的に導入し栽培し始めました。

1959年には五万株を導入しました。

しかし、文化大革命(1966)前後の混乱期とも重なり、管理されず、放置されてしまいます。

1962年には、27株の茶樹が残ったとの記録はありましたが、

茶産業の再生は1980年代後半から90年代初めに、技術的にも進歩し、生産量も増え、今日に至ったそうです。

90年代半ばからは政府の資金援助が得られ、奨励され、品質も知名度も上昇し、

食料より茶を作れといわれるほどに更なる発展を見せています。

現在では「江北第一名茶」(長江以北の一番の名茶)と称されています。

嶗山茶にまつわる伝説はほかにもいくつかありますが、

なかでも明の時代に張三豐等の嶗山道士が江南から移植して自ら育てた話や清の顧炎武の「讚嶗山」、

蒲松齡の「聊齋誌異」の詩などが残されています。

その中で、嶗山茶は天地の霊気を集め、山や海のすばらしさや名水に育まれた銘茶と紹介されています。

嶗山石竹茶は陽がよくあたる斜面に栽培されたお茶で、

漢方は陽性で、薬効的にも男性が飲むのに適しているとされています。

男性がかかりやすい病気に効くことに由来したのだと思われます。

一方で嶗山玉竹茶は山の北面で陰の部分で陽があまりあたらないとして、育った茶は陰性とされています。

茶葉の育ちは遅いが、その分葉がしっかりしているので、数回淹れられる葉として、

やはり漢方薬的に女性向きの茶とされています。

また、嶗山は修行の場であったことから、嶗山石竹茶と嶗山玉竹茶をブレンドして、“嶗山道家陰陽茶”とし、

嶗山道士が発明した飲み方を珍重しています。

近年は嶗山烏龍(北方烏龍)、嶗山紅、嶗山普洱、嶗山粉茶,嶗山茶枕、

嶗山道家甘露茶等の商品のブランド化に力を注いています。

近年の研究では、青島一帯は比較的に霧が発生しやすく、この霧が上質な緑茶を作れる条件としています。

また、さらなる発展を求め、2004年より毎年4、5月に青島市では「嶗山茶節」(嶗山茶の祭り)を開催しています。

入手した嶗山茶を飲んだ感想としては、上品でまろやか、くせがなく、日本の方にも好まれるお茶だと思います。

楊品瑜 2009.01.15 (転載不可)

|

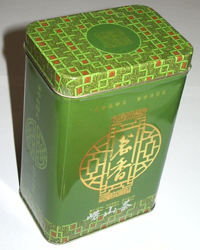

嶗山茶

(簡体字で崂山茶と表記されている)

|

|

|

|

|