雲南省は略称「雲」または滇(てん)と呼ばれ、省都は昆明です。

雲南は雲嶺(西北部の瀾滄江と金沙江の間の山地)の南にあることに由来しますが、

滇の名は紀元前約三世紀頃に遡ります。

『史記』の西南夷伝によると、戦国時代、

楚国の大将・荘蹻が滇池(昆明湖)を中心とする地域に侵攻して滇国を建てました。

これが滇の名の起源とされています。

紀元前221年、秦の始皇帝が滇の地を統治下に置き、

紀元前109年では前漢の武帝がこの地を益州郡(現四川省)の管轄下に入れました。

明洪武14年(1381年)には、明太祖朱元璋が傅友德と沐英の両大将に命じて雲南を攻略した後、

漢族を大量に移住させました。

これにより、雲南一帯に漢族の人口が急増したといわれています。

雲南省の北は四川省、北西はチベット自治区、北東部は貴州省、東部は広西チワン族自治区と接し、

南部はベトナム、ラオス、ミャンマーと国境を接しています。

居住する民族には漢民族を始め、彝族(イ族)、白族(ぺー族)、哈尼族(ハニ族)、

壯族(チワン族、「僮族」ともかく)、傣族(タイ族)、苗族(ミャオ族 )、回族、

傈僳族(リス族)、瑶族(ヤオ族)、布朗族(プーラン族)、納西族(ナシ族)などがあります。

多民族の居住地としてよく知られています。

省内には北回帰線が通り、地形は西北が高く、東南が低く、温暖な高原地帯です。

低海拔地では亜熱帯性の気候、高海抜地では亜寒帯性の気候となっています。

なお、雨量が多いため、動植物が多く生息し、生態学研究者の注目する地帯です。

一方、資源が豊富で、銅、銀、錫、大理石などの鉱産物が有名です。

近年、西北部の麗江市の旧市街地にあるナシ族の王都だった「麗江古城」が世界遺産に登録され、

雲南省の観光業は著しい発展を見せています。

茶栽培においては、地形の影響で雲南の茶区は「北苦南渋」、「東柔西剛」という特徴があります。

中国には「江南六大茶山」(南糯茶山、動海茶山、景邁茶山、南嶠茶山、動宋茶山、巴達茶山)

と「江北六大茶山」(倚邦茶山、攸樂茶山、曼撒茶山、莽枝茶山、蠻磚茶山、革登茶山)があります。

江南六大茶山の一つである巴達茶山は雲南省巴達嶺の山頂にあり、宋の時代から名茶山として知られています。

巴達山茶区は西雙版納(シーサンパンナ)タイ族自治州猛海(旧称佛海)県の西部にあります。

1961年巴達山茶区の巴達大黒山に、高さ50余メートル、

推定樹齢1700年以上の“巴達茶樹王”が発見されました。

これは世界最古の茶樹と見られているため、多くの観光客を引き寄せています。

また、最近では、最古の茶葉(化石)が発掘されたことも話題になっています。

しかし、先日、浙江省で最古の茶畑が発見されたとかで、

どこが茶樹の発祥地かは考古学的にも注目を浴びています。

まだまだ歴史ロマンがあることには違わないようですね!

巴達山茶区一帯はかつて、1938年に茶葉産業の向上を考えて、

当時の「中国茶葉総公司」は范和鈞と張石城を中心に、各地から90数名の技術者を集め、

一丸となって「勐海茶廠」を設立し、伝統的な普洱茶の製造の機械化を試みたのです。

1940年には勐海茶廠〈原名佛海茶廠〉が正式に稼動し、普洱茶の新しい歴史がスタートしたとされています。

勐海茶廠は現在、普洱茶の生産では中国屈指の企業として定着しました。

また近年では、“国家有機茶園認證”を得て、“国家普洱茶原料示範種植基地”として重視され、

更なる高品質の“巴達高山有機茶”などのブランドの強化を行っているのだそうです。

一般に普洱茶は雲南省一帯の雲南大葉種(普洱種)で作られるお茶ですが、

製法は農家によってさまざまです。

日本では普洱茶(プーアール茶)=黒茶と思われがちですが、

普洱茶はもともと近隣一帯で作られたお茶を普洱府(清朝では普洱府、現在普洱市)に集められ、

販売されたことからブランド名がつきました。

このほかに、緑茶や紅茶もあります。

しかし、近年は、健康志向も重なり、黒茶が高額に取引されることで、

黒茶主体に作る農家が多くなっています。

普洱茶の黒茶は製法から生茶、熟茶と分けられ、生茶は自然発酵、熟茶は推積発酵と区別しています。

最近では更に半熟茶も登場しています。

一方で、農家によっては生茶が緑茶で、熟茶が黒茶と分類するところもあります。

取材に対して、製造する農家も企業も秘密を理由に、または他社との違いを維持するため、

公表を嫌がる生産者が多いです。

したがって普洱茶の定義はさまざまな論争がありますが、統一の傾向も見られます。

近年の普洱茶は、日本、中国、香港、台湾と多くの研究結果が発表され、

「解毒」「解油」としてさまざまな病気から守ってくれて、脂肪を分解し、

コレステロールを下げるなどのダイエット茶とされ、健康に良いお茶として不動の地位を得ています。

また、中国では先物取引のような、投資対象にもなり、普洱茶ブームは加熱しています。

お茶の楽しみ方、製法は時代によって市場の需要や新茶樹の登場に左右されることが多いので、

一概にすべてを言い切ることがなかなかできませんので、

内容を絞って機会がありましたら、また順次ご紹介します。

手持ちの資料では、普洱茶の黒茶は一度不発酵茶である緑茶の製法を経て、

麹菌をつけて後発酵させるのが一般的な作り方です。

茶葉の製品の形態に「散茶」と「緊壓茶」と呼ばれる形があります。

また、黒茶製法では雲南省産がもっとも有名ですが、ほかには四川産も有名です。

また、「黒茶之郷湖南」黒茶の郷として湖南省は名高いです。

また、台湾でも黒茶を生産しています。

こちらのほうは機会がありましたら、また色々調べていきたいと思います。

楊品瑜 2009.11.20 (転載不可)

|

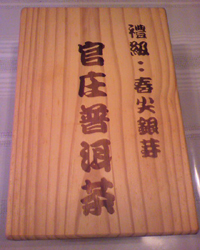

官庄普洱茶

春尖銀芽(春摘み、新芽)散茶です

|

|

|

|

|