日月潭は南投県魚池郷にある台湾でもっとも有名な湖です。

湖の中にある丸型と三日月型の小島を太陽と月に例えて、この名が付いています。

「潭」は小さめの湖のことです。

日月潭一帯はかつて「水沙連」と呼ばれた台湾屈指の観光地です。

日月潭の北側に位置し、湖面を見下ろせる文武廟とセットで、

台湾が海外観光を開放するまで新婚旅行のメッカでした。

魚池郷はかつて五城保と呼ばれ、原住民の邵族が住んでいましたが、

後に福建南部の出身者が多く移住しました。

魚池一帯には元々茶が自生しており、

1717年に書かれた『諸羅県志』など、いくつかの古い書物には

「水沙連に茶が自生していた」というような記述があります。

これが台湾自生茶についての最も古い記録となっています。

地元の人は今でも、自生している茶樹の葉から茶を作って飲むことがあるそうです。

日本統治時代下の1920年に三井物産がアッサムの苗をインドより魚池に移植し、

1933年に台湾総督府殖産局が更にインドより苗を移植し、紅茶栽培が本格化しました。

そして、1936年に湖の近くに茶業試験所が建てられ、紅茶栽培を大きく発展させました。

茶業試験場は現在、茶業改良場魚池分場に引き継がれていますが、その入り口には

所長だった新井耕吉郎を記念する碑があります。

残念なことに、台湾大地震で敷地内にあった日本統治時代の建物二棟が倒壊しました。

紅茶工場棟は壁に少しひびが入りましたが、今でも稼動を続けており、

歴史的建造物として保存が検討されています。

茶業改良場魚池分場では、1973年に紅茶の新種「台茶七号」と「台茶八号」の開発に成功し

ています。

1980年代より金萱、翠玉の育成栽培も始めながら、

1999年には「台茶十八号」(一般名「大葉種茶樹品種」、茶農の間では「森林紅茶」と呼ばれる)を

開発しています。

現在、まだそれほど量は多くはありませんが、台湾産高級紅茶には大葉種茶樹品種を使っている茶農が多いとされています。

日月潭紅茶でも大葉種茶樹品種を使ったものは「水沙連紅茶」と命名され、新たな差別化したブランドが

作られています。

茶業改良場魚池分場では紅茶と中国茶の両方の製造機械が同時に見られるので有り難いです。

筆者がいろいろな紅茶栽培国で見た紅茶製造機械は、すべて英国製だったと記憶しています。

茶業改良場魚池分場の紅茶製造機械もやはり英国製でした。

魚池分場の職員のお話では、台湾紅茶は錫蘭式(セイロン式、セイロンは現在のスリランカ)

製茶法を多く採用しているとのことでした。

これは、清の時代に当時の台湾巡撫(知事)の劉銘傳により招かれた紅茶製造技師がスリランカ人だったということと

関連しているのではないかと思います。

魚池で製造された紅茶は日月潭紅茶と呼ばれています。

これは世界の紅茶ビジネスへの参入が目的でしたが、国際的には

定着させるまでには至りませんでした。

このため、国内消費用に目的を変え、規模が縮小されることになりました。

現在は、泡沫紅茶や英国紅茶の普及に伴って、紅茶市場も急上昇中です。

魚池産紅茶は日月潭紅茶としてブランドが定着し、お土産品や近隣のホテルで朝食に出されるな

ど、観光に訪れるとよく見かけられるようになりました。

日月潭紅茶の味は、世界三大紅茶のひとつである中国安徽省の祁門紅茶に近いような

こくのある味です。

筆者の感想としては、ミルクティーで飲むほうが飲みやすいと思います。

価格は全般的に安めで、美しい日月潭の写真が付いたティーバッグが多く出回って

いますので、旅のお土産としてお勧めです。

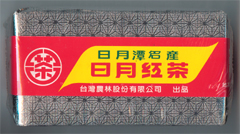

日月潭紅茶は日月紅茶とも称されることがありますが、台湾農林股份有限公司は写真で紹介したもののように、

ブランド名としても日月紅茶を使っています。

楊品瑜 2004.12.16 (転載不可)

|

日月潭紅茶 (リーフ)

|

|

|

|