台北県林口郷辺りは漢民族が集落を作って住んでいるような辺鄙なところでしたが、

日本統治時代に本格的に茶園が開発されました。

林口は海に近く、標高の低い台地でありながら、特に冬から春かけて濃霧が発生する特有の気候を持ち、

茶栽培に適していました。

樹林鎮(現在の樹林市)地区の出入口にある集落として、林口の名が付きました。

日本統治時代の昭和5年(1930)には台湾総督府殖産局によって林口茶業伝習所が作られ、

多くの製茶人材を輩出しました。

設立当時のことを知る人は、「先生と生徒合わせて30人ほどで電気も足りなく、

もちろん、電話もない大変辺鄙なところだった」と懐かしんでいました。

戦後も、林口茶業伝習所では本来の中国茶研究の他に、緑茶や煎茶の研究も盛んだったようです。

1968年に行政上で桃園県楊梅鎮にある茶業改良場に統合され林口分場となり、

さらに1984年からは石碇郷に移転し文山分場となっています。

この過程で、包種茶の茶葉研究や文山茶区・宜蘭県の茶業指導、

石門鉄観音茶の研究などで成果を出しています。

林口では青心烏龍種が多く栽培され、包種茶を中心に生産されてきました。

かつては茶栽培が産業の中心にまでなった時期もありましたが、

多くの茶農家が土地を提供して高速道路のインターが造らました。

その結果、都市開発が進み、現在茶業は衰退を辿っています。

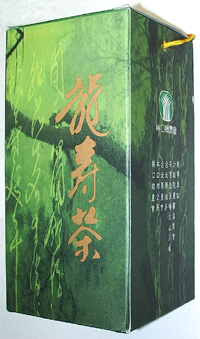

近年、茶業再建を図り、「龍壽茶」というブランドを確立しました。

この名前は1992年に多くの候補から当時の台北県長(日本の県知事に当たる)の 尤清 氏が選んだものです。

品評会も毎年開催され、伝統を保護しています。

近年の台湾茶の流れが高山茶主流なのに対し、伝統と歴史がある茶園であることに重みを置いています。

また、青心烏龍は生育が弱いということで、近年は翠玉や四季春を多く栽培する農家が増えています。

現存の茶農家は茶の栽培に専念するだけでなく、伝統を楽しめる観光茶園を兼ねている傾向があります。

なかには、化学肥料や農薬を使わず、自然のままに茶を栽培しているところもあり、

政府機関で残留農薬を検査してもらい、残留していないことを公表しているほどの力の入れようです。

何とか途絶えないように応援してあげたく思います。

林口は桃園の空港と台北を結ぶ高速道路の沿線にあります。

台北から高速道路を使って30分程度のところなので、

途中下車してお茶を飲んでいくのも良いかと思います。

写真の龍壽茶は翠玉で、茶農が自分たちの贈答用などに使う特等級のものです。

茶農の一家と親しくさせていただいていたら、分けてもらうことができました。

本来売り物ではないので、特徴のない箱になっています。

香り高く生っぽさが残されつつも、こくのある味でした。

楊品瑜 2005.03.24 (転載不可)

|

林口龍壽茶

|

|

|

|