台北市文山区木柵は、筆者が幼少期を過ごした思い出深い場所です。

当時(1970年代)の木柵は軍の駐屯地が幾つもあり、

茶より「阿兵哥」(兵隊さん)の町としての記憶の方が強くあります。

木柵はもともと台湾原住民が住み、長い間漢民族が入れなかったところでした。

その地名の由来は、材木問屋があり、台湾原住民の侵入を防ぐ柵があったからだそうです。

清朝初めに台湾へ移民した安渓出身の茶商たちは、原住民の人狩りを避けるため、

士林(近年は夜市で有名)で茶を栽培しますが、失敗に終わり、

最終的は近隣の木柵に入り成功したのでした。

現在の木柵には猫空という観光茶園があります。

台北中心部から車で約30分の距離で、

台北市民にとっては緑いっぱいの自然の中で茶を飲むことができる人気の憩いの場になっています。

木柵の茶園を最初に本格的に開発したのは張迺妙、張迺乾の兄弟で、

彼らを記念した記念館もあります。

最近の研究では、兄の張迺妙は清朝の光緒元年(1875年)の生まれで、

幼少から継祖の「唐山茶師」に茶の栽培を学んだそうです。

初期には包種茶を作っていましたが、紆余曲折を経た末、

日本統治時代の民国5年(大正5年)に日本政府主催の品評会で金賞を取り、

名声が定着しました。

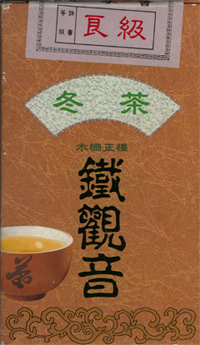

そして、のちに安渓から苗を持ち帰り、鉄観音茶の生産に入ったのです。

また、張氏の子孫によると鉄観音茶が本格生産できるまでは、

鉄観音茶に憧れて「紅包種」という茶を自作してもいたそうです。

近年木柵では冷凍茶も有名で、茶を焙火せずに低温冷凍処理によって造られます。

発売当時では画期的な製法でした。

現在この製茶法は、日本の幾種類かのペットボトル茶にも採用されています。

ビタミンCがより多く残り、味がさっぱりしたものになります。

ただ、筆者の経験上、工夫茶器で味わうには少々無理があるように思います。

唐山茶師について

約120年前、中国本土から台湾へ渡り、茶園を開拓し成功した茶農。

さらなる開拓には山間部へ入らなければならなかったが、

当時は漢民族と原住民の衝突が多く、これを断念し、中国へ戻りました。

この頃の台湾では中国大陸から来た人を「唐山客」と呼んでいたことから、

彼も「唐山茶師」と呼ばれるようになりました。

楊品瑜 2004.10.09 (転載不可)

|

|

|

|

|