苗栗の由来は「その十五 大湖酸柑茶」で紹介していますので、そちらを参照して下さい。

苗栗県頭份鎮は、清朝の乾隆4年(1739)頃に福建省泉州出身の林耳順が福建や広東出身の漢人約三十人を連れて、

当時この地に住む平埔族の原住民と同意の上で開墾した地で、これが漢民族のこの地での開拓の始まりとされています。

のちの乾隆16年(1751)に広東省嘉應州鎮平の林洪、呉永忠ら約二百人の漢人が移住したとき、

開拓地を決めるのに「抓鬮」(くじの一種)を用いたところ、最初に引き当てたのがこの地でした。

そして、一番最初という意味を持つ「頭份」が地名となったのだそうです。

その後、漢人は二份、三份、四份、五份などの諸地を開墾しました。

份は開墾した土地の股分(持分)の意味です。

今回紹介する椪風茶は、その昔イギリスの女王によって東方美人茶 (Oriental Beauty) と命名されたと言われています。

また、西欧ではシャンパンのような烏龍茶 (Champagne Oolong) とも称され、中国語では香檳烏龍茶と書き、

シャンパンウーロンと呼ばれています。

代表的なフォルモサティーとして評価され、1900~1940年の間に多くヨーロッパに輸出されました。

最大の特徴は、烏龍茶として製茶した後に茶の先っぽに白毫と呼ばれるうぶ毛が白く残っていることです。

このため、白毫烏龍茶とも呼ばれます。

発酵度が高く、味はフルーティーな紅茶的な味で、中国茶を代表する名茶です。

また、台湾の苗栗、新竹一帯には、有名な逸話もあります。

井出季和太 著の『台湾治績志』によると、ある年茶樹が虫害にあい、茶葉が不作になりました。

ある農茶家は強行的に虫に噛まれた葉から茶を作り、台北において高値で売ったのです。

帰郷後にその話をしたところ、台湾語でほら吹きを意味する「膨風」と言われたそうです。

そして、この茶に膨風茶との名が付いたのだそうです。

のちに、膨風では良くないというので、膨に同じ発音の椪を充てて、椪風茶とも呼ばれるようになりました。

この逸話の年代については諸説ありますが、近年の研究では、東方美人茶の話を知っていた日本人が買ったという説が有力です。

実は、椪風茶にはもう一つの名前「番庄烏龍茶」があります。

日本統治時代の前から洋行(当時の貿易会社)によって東方美人茶は高級烏龍茶として輸出されていました。

椪風茶を製茶する専門の茶館(当時は茶葉ブレンド専門の問屋を茶館と呼んでいました)は「洋番」(西洋人)のために働く窓口として、

「番庄館」と呼ばれ、東方美人茶も「番庄烏龍茶」と呼ばれたのです。

頭份一帯の椪風茶の製法は著蜒茶と呼ばれています。

著蜒とは虫の害が蔓延するという意味です。

新芽に浮塵子(別名 小緑葉蝉)と呼ばれるウンカの一種に蝕まれた茶葉ものが、上品な椪風茶とされています。

近年は虫が安心して蝕む茶なので、有機、無農薬栽培の茶としても評価され、

特に伝統製法を保っている頭份一帯産の評価は高いです。

茶樹は主に黄心烏龍種、夏に茶葉は一心二葉で摘んでいます。

苗栗の竹苗地区や、隣接する新竹県の北埔、峨眉も椪風茶の産地として有名です。

この一帯は客家人が多く住んでいる地域なので、客家文化の代表茶とも言われています。

苗栗県の頭份、頭屋、三湾一帯の椪風茶は1980年に謝東閔 元副総統によって福壽茶と命名されました。

このように、苗栗県の東方美人茶はもっとも別名の多い茶とも言われています。

そのため、1995年からは県長(県知事) 何智輝が苗栗県の茶のブランドを整理統合し、

頭份、頭屋、三湾を中心とした近隣一帯産の椪風茶、東方美人茶、白毫烏龍茶の名称を「苗栗椪風茶」に統一しました。

なお、新竹県は「新竹縣東方美人茶(膨風茶)」と名称を統一しました。

実情としては、それまで使ってきた愛着のある名称をそのまま使っている茶農や製茶業者も多いようです。

余談ですが、筆者が椪風茶を飲んだ感想として、高級なインド産ダージリン茶に似た味を感じます。

1980年代にロシアの貴族が競って買ったとされる高級烏龍茶を口にする機会がありましたが、

まさしく紅茶的な味でした。

もちろん、その烏龍茶は白毫烏龍茶でした。

当時、本来の烏龍茶の味を知った上で、この烏龍茶を買ったのだろうかと懸念を持ったのを記憶しています。

楊品瑜 2005.04.30 (転載不可)

|

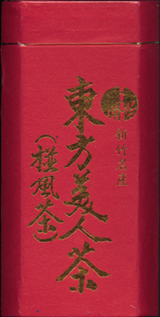

東方美人茶

リーディングサカイで販売している

苗栗椪風茶

|